Was raten Sie den Eltern, wenn Sie gefragt werden, ob sie ihre Kinder auf ein erhöhtes Diabetesrisiko testen sollen. Eine Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach, sagt Professor Karin Lange.

Sollen wir unser Kind auf ein erhöhtes Diabetesrisiko testen lassen? Was meinen Sie?"

Vielleicht wurde Ihnen schon einmal während einer Diabetesberatung diese oder eine ähnliche Frage gestellt. Und spontan hätten Sie vielleicht sofort zugeraten oder aber Ihre persönlichen Bedenken in den Vordergrund gerückt.

Professionelle Beratung bedeutet dagegen, wertfrei möglichst belastbare wissenschaftliche Informationen anzubieten, die es den Fragenden erlauben, sich selbst ein klares Bild zu machen. Auf dieser Grundlage können sich Eltern überlegt für oder gegen eine Teilnahme ihres Kindes an einer der verschiedenen Studien zur Früherkennung eines Typ-1-Diabetes (T1D) oder zur Risikoeinschätzung bei Neugeborenen entscheiden.

Alle Eltern sind gefragt

Da bei etwa 90% der Kinder, die irgendwann einen T1D entwickeln, kein naher Angehöriger von der Stoffwechselstörung betroffen ist, werden entsprechend alle Eltern – nicht nur die mit T1D – angesprochen, wenn es um die Früherkennung des Diabetes geht. Etwa 1 von 250 Kindern und Jugendlichen in unserem Land erkrankt an T1D. Früherkennungs¬untersuchungen zum T1D werden in Deutschland im Rahmen von wissenschaftlichen Studien angeboten, z. B. der Fr1da-Studie (www.typ1diabetes-frueherkennung.de ), der Freder1k-Studie oder der Sint1a-Studie (www.GPPAD.org) (1,2,3,4,5). In anderen Ländern, z. B. in Italien, sind diese Untersuchungen bereits Teil der üblichen Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder.

Die Vorsorgeuntersuchungen haben das Ziel, schwere und manchmal lebensbedrohliche Ketoazidosen zu verhindern. Denn leider werden gerade bei jüngeren Kindern die Anzeichen des Diabetes nicht immer richtig interpretiert und deshalb erst spät behandelt. Dazu zeigen aktuelle Studien aus den USA und Australien, dass eine schwere Ketoazidose bei Diabetesmanifestation nicht nur kurzfristig bedrohlich ist, sondern auch die geistige Leistungsfähigkeit längerfristig beeinträchtigt (6).

Im Rahmen der Fr1da-Studie in Bayern, Sachsen und Niedersachsen konnte gezeigt werden, dass die Rate der schweren Ketoazidosen bei klinischer Manifestation des Diabetes unter den Fr1da-Kindern (Kinder, die an den Screenings teilgenommen hatten und mehrere Inselautoantikörper aufwiesen) eindrucksvoll gesenkt werden konnte. Die Eltern der Kinder wussten früh Bescheid, hatten bereits Kontakt zu einem erfahrenen pädiatrischen Diabeteszentrum und waren auf den Start der Insulintherapie gut vorbereitet (7).

Der "natürliche" Verlauf des Typ-1-Diabetes

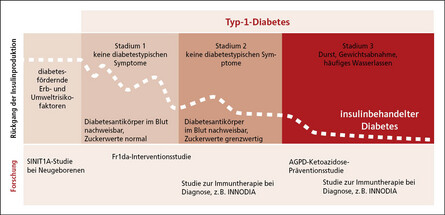

Damit sich Eltern für oder gegen eine Untersuchung ihres Kindes entscheiden können, ist es zunächst hilfreich, den "natürlichen Verlauf" des T1D anhand der Abb. 1 zu erklären (8). Direkt nach der Geburt kann heute schon das genetische Risiko, einen T1D zu entwickeln, eingeschätzt werden. Dies findet z. B. in der Freder1k-Studie statt (3). Dort können Kinder identifiziert werden, die gegenüber der Allgemeinbevölkerung ein erhöhtes Diabetesrisiko tragen (etwa 5% gegenüber 0,3-0,4% allgemein). Ein positives Screeningergebnis bedeutet jedoch noch nicht, dass das Neugeborene an Diabetes erkranken wird. Im Verlauf der nächsten Monate und Jahre kann es jedoch zu Veränderungen des Immunsystems kommen, bei dem sich Insulinautoantikörper entwickeln. Als Auslöser werden z. B. Infektionen der oberen Luftwege, u.a. COVID-19, diskutiert, hier ist jedoch noch großer Forschungsbedarf (9).

Werden bei einer Blutuntersuchung bei einem Kind zwei oder mehr Insulinautoantikörper festgestellt, z. B. in der Fr1da-Studie, ohne dass erhöhte Blutzuckerwerten auftreten, spricht man vom Stadium 1 des T1D. Die Kinder spüren noch nichts, jedoch wird davon ausgegangen, dass sie in den nächsten Monaten oder Jahren das Stadium 3 mit klinischen Symptomen des T1D erreichen werden. Dann ist eine Insulintherapie notwendig. Das Stadium 2 stellt eine Zwischenstufe dar, in der es schon zu Blutzuckeranstiegen kommt, die jedoch kaum zu Symptomen führen (8).

Welchen Nutzen hat die Früherkennung?

Die Früherkennung in allen Lebensphasen kann betroffenen Familien helfen, sich genauer über den T1D eines Kindes zu informieren und frühzeitig richtig zu handeln. Dazu werden im Rahmen der Studien in Deutschland körperliche Untersuchungen, Diabetesberatungen, spezielle Schulungsunterlagen und bei Bedarf auch psychologische Unterstützung angeboten (2,3,10,11,12).

In allen Phasen besteht auch die Möglichkeit, sich an wissenschaftlichen Studien zu beteiligen, in denen versucht wird, die Entwicklung oder das Fortschreiten den T1D zu verhindern. Bei Neugeborenen mit erhöhtem genetischen Risiko für T1D wird versucht, das Immunsystem der Kinder so zu beeinflussen, dass keine Insulinautoantikörper entstehen. Mit der Präventionsstudie POInT (Primary Oral Insulin Trial) wird versucht, den T1D bei Kindern mit einem erhöhten Risiko mit einem "Immuntraining" zu verhindern, indem täglich bis zum Alter von drei Jahren eine kleine Menge Insulinpulver mit der Nahrung gegeben wird (13). Die SINT1A-Studie untersucht, ob bei Kindern mit einem erhöhten T1D-Risiko durch die Einnahme eines Probiotikums (Bifidobacterium Infantis) ein T1D verhindert werden kann (5). Damit sollen fehlerhafte und krankmachende Immunreaktionen, wie bei T1D oder anderen Autoimmunerkrankungen, verhindert werden.

Wenn bereits mehrere Insulinautoantikörper bei einem Kind nachgewiesen worden sind, gibt es die Möglichkeit an verschiedenen Studien mit dem Ziel teilzunehmen, das Fortschreiten der Autoimmunerkrankung T1D zu verzögern oder zu verhindern. Hier gibt es vielversprechende Ansätze, z. B. gelang es in den USA mit dem monoklonalen Antikörper Teplizumab erstmals, bei Patienten in Stadium 2 den Zeitpunkt der Manifestation hinauszuzögern (14). Kinder, bei denen ein T1D im Stadium 1 oder 2 festgestellt wird, werden zukünftig die Chance erhalten, von diesen Fortschritten der Medizin zu profitieren.

Nach über 100 Jahren der Insulintherapie muss aber deutlich gesagt werden, dass der Weg bis zur Prävention, d.h. der Verhinderung von T1D, noch sehr lang ist. Es wird noch einige Jahre dauern, bis belastbare Ergebnisse aus den genannten Studien vorliegen. Ob die Interventionen erfolgreich sein werden, kann heute nicht gesagt werden. Aber alle Familien, die sich mit ihren Kindern an den Forschungen beteiligen, zählen zu den engagierten Menschen, die sich nicht mit der steigenden Inzidenz des T1D abfinden, sondern zusammen mit vielen Forschergruppen weltweit aktiv handeln.

Was spricht gegen die Früherkennung?

Das wichtigste Argument wurde gerade genannt: es gibt noch keine nachweißlich wirksame Maßnahme, um den T1D zu verhindern. Eltern, die erwarten, dass ihr Kind sicher vor T1D bewahrt werden kann, werden enttäuscht. Außerdem bedeutet ein negatives Screening-Ergebnis (kein erhöhtes genetisches Risiko, kein Insulinautoantikörper nachweisbar) nicht, dass ein Kind niemals an T1D erkranken kann. Vor allem Eltern, die selbst mit T1D leben, wünschen sich diese 100% Sicherheit für ihre Kinder, die aber nie vorhergesagt werden kann.

Wenn auf der anderen Seite ein positives Screening Ergebnis vorliegt, kann nicht vorhergesagt werden, wie lange es dauert, bis erste Symptome spürbar sind und eine Insulintherapie begonnen werden muss. Diese Unsicherheit kann seelisch belasten. Ohne gute Informationen und Ansprechpartner können ständige Ängste, Gefühle von Hilflosigkeit, depressive Reaktionen und andere Beeinträchtigungen im Familienalltag entstehen (2,9,15). Um hier zu helfen, bieten alle Studien bedarfsgerechte Schulungen, Kontakte zu erfahrenen pädiatrischen Diabetesteams und eine Langzeitbetreuung an. Deshalb sollten alle Eltern vor der Teilnahme ihres Kindes an einem Screening persönlich abwägen, ob die Sicherheit durch das Wissen um den frühen Diabetes zusammen mit einer qualifizierten Langzeitbetreuung den Verlust an "unbeschwerten Jahren" für Sie übertrifft.

Das gilt auch für die Teilnahme am Neugeborenen-Screening auf ein erhöhtes genetisches Diabetesrisiko. Säuglinge mit einem positiven Screening-Ergebnis haben noch keinen Diabetes, aber ihr Risiko ist deutlich erhöht. Auch hier sollten sich Eltern vor der Teilnahme Gedanken machen, wie sie auf ein "positives" Screeningergebnis emotional reagieren würden. Können sie darauf gelassen reagieren, ihr Kind unbeschwert aufwachsen lassen und – falls es nötig sein sollte - richtig auf die ersten Diabetesanzeichen reagieren? Oder würde sich ihr Leben gedanklich ständig um den Diabetes drehen, würden sie alles (Un-)Mögliche versuchen, um den T1D zu verhindern? Vielleicht wäre ein "Nicht-Wissen" um die Zukunft des Kindes für manche Eltern, die seelisch bereits sehr belastet sind, besser als das Wissen um ein Risiko in der Zukunft?

Eltern bei der Entscheidung qualifiziert unterstützen

Eine qualifizierte Diabetesberatung sollte Eltern weder in die eine noch die andere Richtung drängen, sondern ergebnisoffen sachliche Informationen anbieten und hilfreiche Fragen stellen, z. B.

1. Welche Folgen hätte ein positives Screening-Ergebnis für Ihr Kind und Sie im Alltag?2. Was würde ein negatives Screening-Ergebnis für Ihr Kind und Sie im Alltag bedeuten?3. Wie würden Sie seelisch auf ein positives oder negatives Ergebnis reagieren?4. Wie würden Sie die Teilnahme ihrem Kind erklären, wenn es dafür alt genug ist?5. Möchten Sie etwas dazu beitragen, dass T1D besser erforscht und irgendwann vielleicht verhindert werden kann.6. Würden Sie neue Behandlungsmöglichkeiten für Ihr Kind nutzen wollen?Sachliche Informationen zum aktuellen Stand der Forschung zur Prävention des T1D sind eine unverzichtbare Grundlage der Beratung, die andere Grundlage betrifft die Selbsteinschätzung der Eltern, wie sie emotional mit dem Wissen um ein Diabetesrisiko oder ein frühes Stadium des T1D bei ihrem Kind umgehen werden.

|

|

Erschienen in: Diabetes-Forum, 2023; 35 (11) Seite 14-17